L'HORLOGE DU CLOCHER DE L'EGLISE DE GRISELLES

Une grande rénovation de l'église Dans le milieu du 19ème siècle (1856 et 1862), les deux familles nobles de Bois-le-Roi décidèrent de doter le clocher de l'église de cloches toute neuves. La plus grosse se nomme Marie Pauline Roseline Marguerite et elle a un diamètre de 1,05 mètre pour une hauteur de 0,95 mètre sans les anses. La plus petite se nomme Charlotte. Elle a un diamètre de 0,68 mètre et une hauteur de 0,46 mètre sans les anses.

C'est avec cette cloche que sont sonnés l'angélus et les heures.

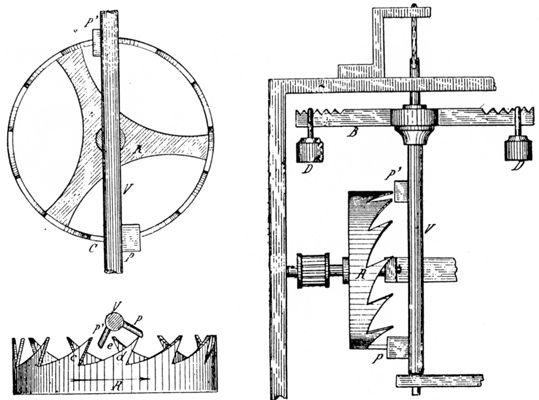

Le mécanisme de l'horloge fut installé quelques années plus tard en 1865 et il se compose de deux modules imbriqués :

- un module servant à afficher l'heure et à commander la sonnerie que nous appellerons le "mouvement",

- un module servant à activer la sonnerie des heures, module activant deux marteaux venant frapper la cloche Charlotte..

Le Mouvement

Dans le cas de l'horloge de l'église de Griselles, le "mouvement" a deux fonctions principales : - afficher l'heure sur les cadrans se trouvant sur les faces nord et sud du clocher,

- déclencher le module de sonnerie pour "faire sonner" les heures et les demi-heures de manière synchrone avec l'affichage sur le cadran du clocher.

Le mouvement de l'horloge de Griselles, tout comme le mécanisme de sonnerie, est mu par un "poids".

Les poids du mouvement et de la sonnerie étaient en pierre du pays. Ils se présentaient sous forme d'un cylindre de 15 centimètres de diamètre et d'une hauteur de 40 et 50 centimètres environ. La pierre est beaucoup moins dense que le fer ou le plomb mais c'est un matériau bon marché et le problème du volume important de ces poids n'était pas un enjeu comme sur une pendule comtoise. On ne manque pas de place sous le toit de l'église.

Le couple nécessaire pour activer les flèches des cadrans sur les façades du clocher était important et il fallait une masse de 30 kg. Le contrepoids est retenu par un câble qui s'enroule sur un cylindre, généralement appelé "barillet", d'un diamètre de 60 mm.

Pour les passionnés de physique, en prenant comme approximation qu'une masse de 30 kilogrammes exerce une force de 300 N (Newton) et que cette force est appliquée sur un bras de levier de 0,03 mètre (60 mm divisés par deux pour obtenir le rayon), cela génère un couple moteur de 300 N x 0,03 m = 9 N.m (9 newton. mètre).

Régulation du mécanisme

La descente des poids sous l'effet de la pesanteur doit être régulée pour assurer une certaine précision de l'horloge.

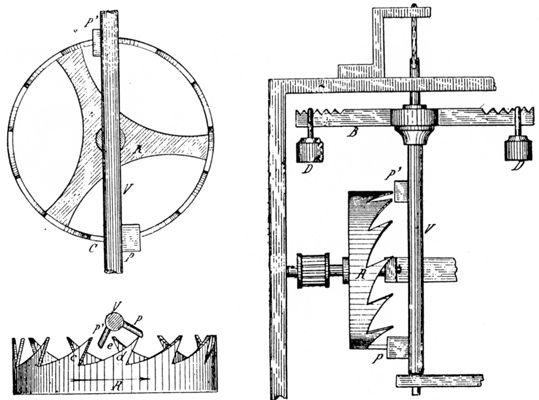

La régulation d'un mécanisme de pendule a été un casse-tête pour les horlogers. Le principe développé et amélioré au cours du second millénaire est basé sur l'alternance du blocage et de la libération d'une roue du mécanisme du mouvement ; ce qui assure le contrôle de la vitesse de rotation celle-ci. Ce principe à d'ailleurs été nommé "mécanisme d'échappement" puisque cette roue "s'échappe" périodiquement.

L'élément qui commande cet échappement est un balancier. Le balancier d’une horloge est un élément mobile animé d'un mouvement alternatif de va et vient.

Le balancier a été tout d'abord horizontal et s'est nommé "foliot".

Le principe du foliot ne permettait pas une précision à moins d'une heure par jour environ. On doit à Christian Huygens, mathématicien, astronome et physicien néerlandais (1629-1695) d'avoir amélioré le principe du foliot avec un balancier vertical, constitué d'une tige verticale équipée d'un poids à son extrémité basse et oscillant autour d'un axe horizontal. Ce poids est généralement un disque de métal (laiton, fonte, plomb) profilé pour réduire la résistance de l'air.

Cette tige animée d'un mouvement pendulaire a, par extension, donné le nom de "pendule" qui se substitue souvent au mot "horloge".

Dans le cas de l'horloge de Griselles, le balancier est constitué d'une double lame en acier à ressort destinée à faciliter les oscillations du pendule et à le stabiliser, d'un crochet d'acier, d'une longue tige de bois et d'une lentille de plomb dont la position est réglable par un écrou papillon.

Dans le cas de l'horloge de Griselles, le balancier est constitué d'une double lame en acier à ressort destinée à faciliter les oscillations du pendule et à le stabiliser, d'un crochet d'acier, d'une longue tige de bois et d'une lentille de plomb dont la position est réglable par un écrou papillon.

Le choix du plomb pour la lentille du balancier a été fait pour avoir une densité maximum (le plomb est l'un des métaux les plus denses) et réduire l'encombrement et les frottements dans l'air.

La période d'un pendule est liée à la racine carrée de sa longueur. Plus elle est importante plus le battement est lent. Dans le cas où un changement de température provoque un changement de la longueur du balancier, la période de celui-ci change et la précision de l'horloge diminue. Le bois a été utilisé pour la tige car c'est l'un des matériaux les moins soumis aux dilatations. Gardons en mémoire que l'horloge du clocher devait résister à des variations de plus de 60°C entre les périodes de canicules et celles de grands froids. Il fallait éviter des variations trop importantes de la longueur du balancier. Une tige d'acier aurait entrainé des avances ou des retards de l'horloge importants, même si à cette époque, nos ancêtres ne recherchaient pas une précision "à la seconde".

La longueur du balancier de l'horloge de Griselles est d'environ un mètre. La période de son oscillation de deux secondes (temps pour un va-et-vient).

Comme on entend un bruit lié à l'échappement de la roue dentée à chaque fois que le balancier est en position parfaitement verticale, on a donc un bruit chaque seconde (un "tic" à l'aller et un 'tac" au retour). C'est pourquoi on dit qu'un balancier de cette longueur "bat la seconde".

La masse de la lentille du balancier est de 8,5 kg, ce qui est relativement lourd. Ce choix a été fait pour conférer de la stabilité au balancier et augmenter la précision de l'horloge en rendant le mécanisme immune aux perturbations extérieures telles que le vent qui pouvait pénétrer malgré l'existence d'un petit cabinet dans lequel se trouvait l'horloge.

HISTOIRE DE GRISELLES

HISTOIRE DE GRISELLES  Connaissons nos racines

Connaissons nos racines

HISTOIRE DE GRISELLES

HISTOIRE DE GRISELLES  Connaissons nos racines

Connaissons nos racines

Dans le cas de l'horloge de Griselles, le balancier est constitué d'une double lame en acier à ressort destinée à faciliter les oscillations du pendule et à le stabiliser, d'un crochet d'acier, d'une longue tige de bois et d'une lentille de plomb dont la position est réglable par un écrou papillon.

Dans le cas de l'horloge de Griselles, le balancier est constitué d'une double lame en acier à ressort destinée à faciliter les oscillations du pendule et à le stabiliser, d'un crochet d'acier, d'une longue tige de bois et d'une lentille de plomb dont la position est réglable par un écrou papillon.